移动互联网假象:12亿用户狂欢难掩增长焦虑,AI成瘾与营销迷途

虚假繁荣下的移动互联网:增长的幻象与真实的焦虑

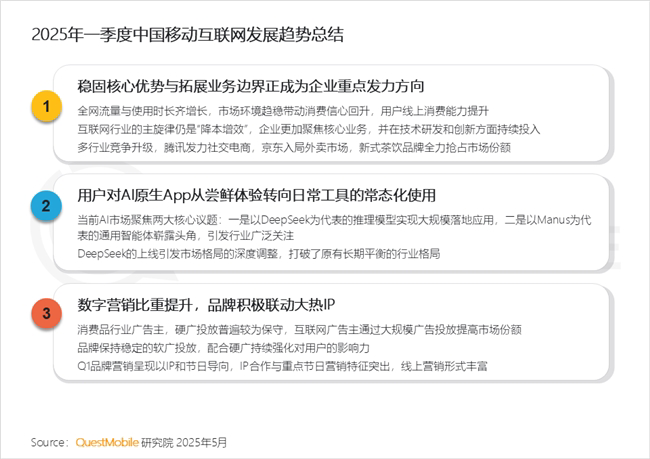

QuestMobile的数据,一如既往地用漂亮的数字包装着移动互联网的现状:12.59亿的月活跃用户,175.8小时的人均使用时长,同比增长仿佛预示着又一轮增长的到来。然而,仔细审视这些数字,却发现其中暗藏着诸多隐忧。这真的是一次健康的、可持续的增长吗?还是仅仅是饮鸩止渴,用高频刚需应用捆绑用户,掩盖创新乏力、增长瓶颈的尴尬现实?

数据背后的真相:用户时长增长的结构性问题

用户时长增长的背后,真的是用户体验的提升和需求的满足吗?恐怕未必。有多少时间是被迫贡献给了那些无聊的短视频、重复的信息流和无休止的推送?又有多少“高频刚需”是建立在对用户时间的过度侵占和对注意力的粗暴掠夺之上?所谓的实用工具、视频娱乐、出行服务、生活服务,真的是在提升生活品质,还是在制造信息茧房,让人沉溺于算法的操控之中?

我们必须警惕这种增长的结构性问题。如果用户时长增长仅仅是建立在对存量用户的过度开发之上,而非真正意义上的增量创新,那么这种增长注定是不可持续的。它只会加剧用户的疲劳感和反感,最终导致用户流失和市场萎缩。

头部企业的盛宴:创新业务真的是第二增长曲线?

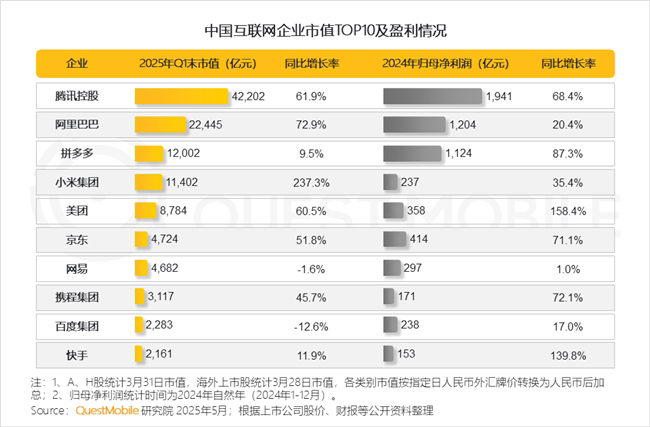

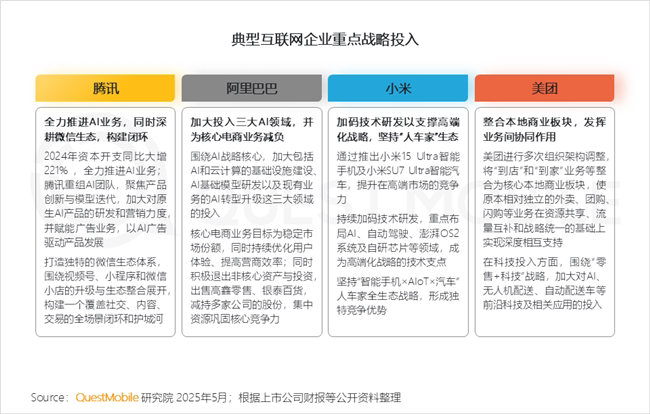

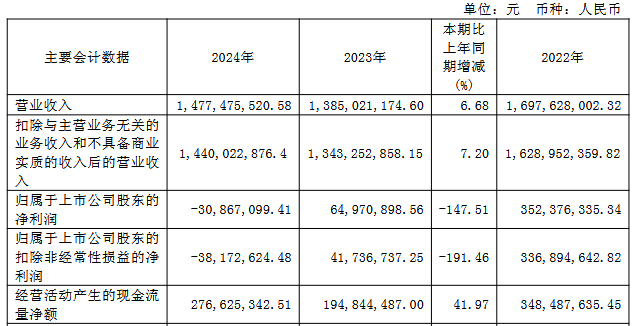

报告中提及的TOP10互联网企业利润增长,以及腾讯、阿里、小米、美团等头部企业通过AI、智能汽车、即时零售等创新业务拓展第二增长曲线,听起来似乎一片欣欣向荣。然而,这种“创新”真的是颠覆性的、革命性的吗?还是仅仅是换汤不换药,用新的概念包装旧的模式,试图在存量市场中寻找新的增长点?

以AI为例,有多少AI应用是真正解决了用户痛点,提升了用户体验?又有多少AI仅仅是噱头,为了追逐热点而强行加入,最终沦为鸡肋?智能汽车、即时零售等业务,又是否真的具备可持续的盈利能力,还是仅仅依靠烧钱补贴来维持表面的繁荣?

我们必须对这些所谓的“创新”保持清醒的认识。真正的创新,应该是能够创造新的需求、开辟新的市场,而非仅仅在现有市场中争夺蛋糕。如果这些创新业务无法摆脱对流量和补贴的依赖,那么它们终将沦为昙花一现的泡沫。

降本增效的本质:互联网寒冬下的苟延残喘

“降本增效”无疑是近年来互联网行业的主旋律。企业更加聚焦核心业务,集中资源巩固核心竞争力,并在技术研发和创新方面持续投入,提升AI技术的赋能作用。这听起来似乎是一种积极的战略调整,但如果我们深入分析,就会发现这背后隐藏着的是互联网寒冬下的焦虑和无奈。

所谓的“降本增效”,本质上是对过去粗放式增长模式的反思和修正。在经历了多年的高速增长之后,互联网行业终于意识到,依靠烧钱扩张、野蛮生长的模式已经难以为继。因此,企业不得不收缩战线,精简人员,优化流程,以求在寒冬中生存下去。

然而,这种“降本增效”是否真的能够带来可持续的增长?恐怕很难。过度强调效率和成本控制,往往会牺牲创新和用户体验。当企业将所有的资源都投入到核心业务的优化上时,它们往往会忽视对新技术的探索和对新市场的开拓。最终,它们可能会在现有的舒适区中固步自封,错失未来的发展机遇。

因此,我们必须对“降本增效”保持警惕。它不应该成为企业逃避创新、拒绝变革的借口,而应该成为企业提升自身竞争力、实现可持续发展的动力。

AI原生App:一场由DeepSeek引爆的泡沫狂欢

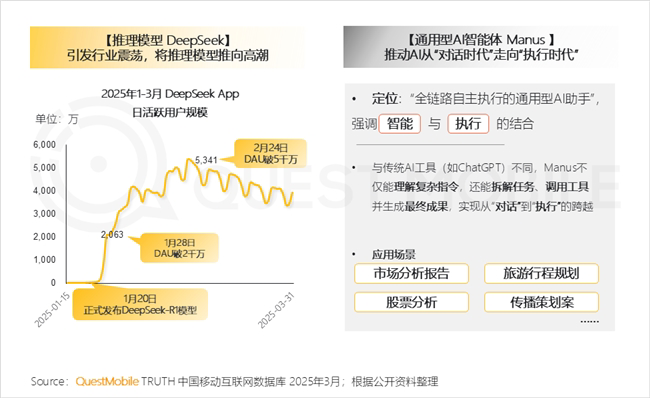

2025年第一季度,AI市场被DeepSeek彻底点燃。报告显示,以DeepSeek为代表的推理模型大规模落地,以及Manus为代表的通用智能体的问世,似乎预示着人工智能发展进入了“智能代理”的新阶段。然而,当我们褪去这层光鲜亮丽的外衣,却发现AI原生App的爆发式增长,更像是一场由资本和市场共同导演的泡沫狂欢。

多模型驱动的真相:技术创新还是概念炒作?

报告指出,伴随着“模型1+N”模式的扩展,原生App多模型驱动已成标配。各行业App也加速AI化进程,以插件形态(即In-App AI) 布局站内智能应用。拍摄美化、移动音乐、移动社交等行业纷纷拥抱AI,试图在激烈的市场竞争中脱颖而出。

然而,这种“多模型驱动”和“AI化”究竟是真正的技术创新,还是仅仅为了迎合市场热点而进行的概念炒作?有多少App只是简单地接入了几个AI接口,就宣称自己是“AI原生”,就能够获得用户的青睐?又有多少所谓的“智能应用”,只是徒增了App的复杂性,反而降低了用户体验?

我们必须警惕这种“AI万能论”的倾向。AI并非解决所有问题的灵丹妙药,它需要与具体的应用场景相结合,才能发挥真正的价值。如果只是为了AI而AI,那么最终只会沦为一场空谈。

AI搜索的困局:同质化竞争与用户体验的缺失

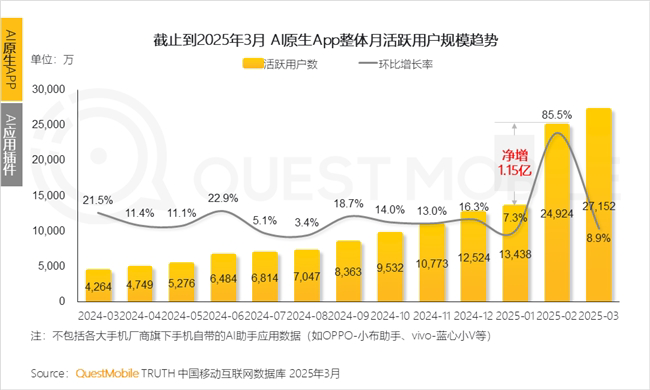

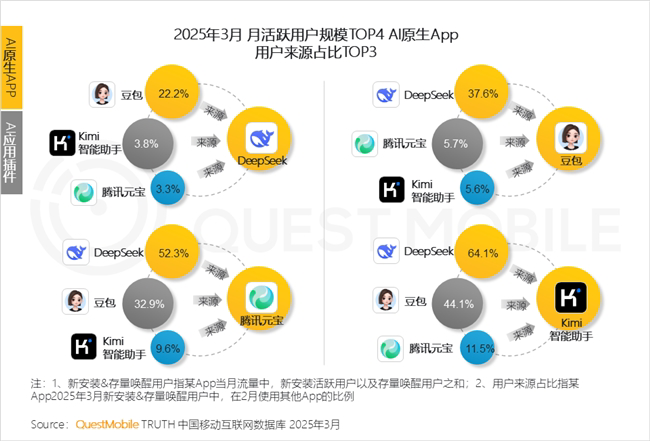

DeepSeek的快速发展,无疑给AI原生App行业注入了强劲的增长动力。报告显示,短短一个月时间,AI原生App的行业规模就实现了近翻倍增长,整体活跃用户数达到2.7亿。其中,DeepSeek凭借1.94亿的月活跃用户数登顶第一,紧随其后的是豆包和腾讯元宝。

然而,这种爆发式增长的背后,却隐藏着AI搜索赛道的激烈竞争和同质化困局。报告指出,TOP玩家中,大部分属于综合类App,用户主要使用场景为智能问答,即搜索功能。微信、抖音等巨头也纷纷入局AI搜索,试图抢占流量入口。

在激烈的竞争之下,各家AI搜索App的功能和体验却越来越趋同。它们都接入了DeepSeek等大模型,都采用了类似的“思维链”技术,都试图通过个性化推荐来提高用户粘性。然而,这种同质化竞争,最终只会导致用户体验的缺失和用户忠诚度的下降。

更令人担忧的是,一些AI搜索App为了追求流量和用户增长,不惜采用各种不正当手段,例如采集用户隐私数据、推送虚假信息、诱导用户点击等。这些行为不仅损害了用户的利益,也破坏了整个行业的生态。

用户依赖的背后:AI成瘾与伦理风险

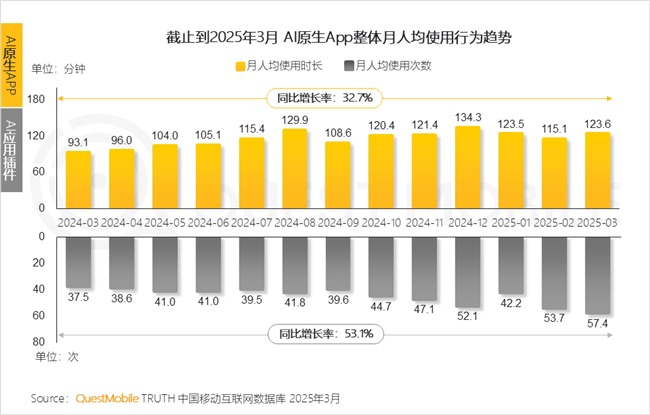

报告显示,用户对AI原生App的使用时长和使用次数都显著增长,月人均使用时长同比增长32.7%,月人均使用次数同比增长达53.1%。这似乎表明,用户对AI原生App的依赖程度越来越高。

然而,我们必须警惕这种“AI成瘾”的现象。过度依赖AI,可能会导致用户思维能力的下降、创造力的丧失和人际关系的疏远。长期沉溺于AI营造的虚拟世界中,可能会使人们失去对现实世界的感知和判断能力。

更重要的是,AI原生App的发展还面临着诸多伦理风险。例如,AI算法可能会加剧社会不平等,AI生成的内容可能会侵犯知识产权,AI决策可能会影响个人自由等。这些风险需要我们认真对待,并采取有效的措施加以防范。

因此,在追逐AI原生App的浪潮时,我们必须保持清醒的头脑,既要看到AI带来的机遇,也要看到AI带来的风险。只有这样,才能真正实现AI的健康发展,让AI更好地服务于人类。

数字营销的迷途:流量陷阱与品牌价值的沦丧

QuestMobile的报告试图描绘一幅数字营销市场稳健增长的图景,但仔细推敲,却能嗅到流量焦虑和价值迷失的味道。硬广投放维稳、软广营销常态化、IP营销大热……各种营销手段层出不穷,然而,这些真的是品牌建设的有效途径,还是仅仅是在流量陷阱中越陷越深?品牌价值,是否在这些眼花缭乱的营销活动中逐渐沦丧?

硬广投放的无效:互联网广告的困境与出路

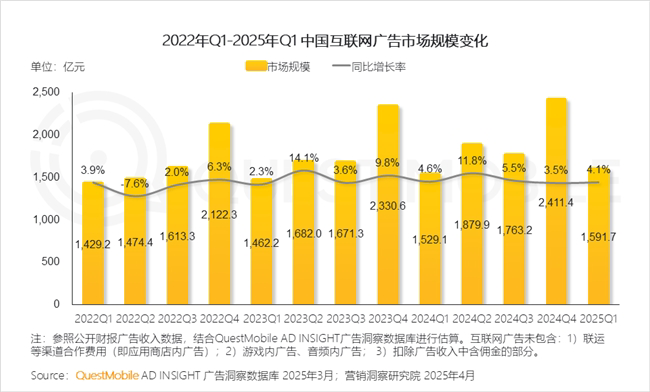

报告显示,2025年Q1互联网广告市场规模达1591.7亿元,同比增长4.1%。然而,这种增长的背后,却是ROI(投资回报率)的不断下降。广告主们花费巨额资金进行硬广投放,但效果却越来越差。

原因何在?一方面,用户对硬广的容忍度越来越低,各种广告拦截工具的普及,使得大量广告根本无法触达用户。另一方面,互联网广告市场竞争日益激烈,同质化内容泛滥,用户审美疲劳,使得广告的点击率和转化率不断下降。

更令人担忧的是,一些不良商家为了追求短期效益,不惜采用虚假宣传、恶意诱导等手段进行广告投放,严重损害了消费者的权益,也破坏了整个行业的信誉。互联网广告,难道真的走到了穷途末路?

软广营销的变味:内容营销的异化与反噬

为了应对硬广效果的下降,越来越多的品牌开始转向软广营销,试图通过内容来吸引用户。然而,这种“内容营销”却逐渐变味,沦为一种更加隐蔽、更加狡猾的广告形式。

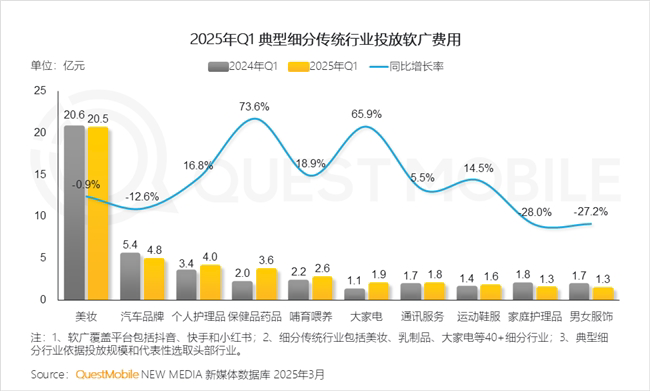

报告显示,品牌保持稳定的软广投放,配合硬广持续强化对用户的影响力。美妆、保健品药品、大家电等行业,纷纷加大对软广的投入,试图通过“润物细无声”的方式来影响用户的购买决策。

然而,这种软广营销真的能够赢得用户的信任吗?恐怕未必。用户早已对各种“种草”、“测评”等内容产生了免疫力,他们能够轻易辨别出哪些是真实的分享,哪些是精心包装的广告。过度依赖软广营销,反而会适得其反,引起用户的反感和抵触。

更令人担忧的是,一些品牌为了追求流量和转化,不惜牺牲内容的质量和真实性,甚至抄袭、洗稿,制造虚假信息。这种行为不仅损害了用户的利益,也破坏了内容生态的健康发展。

IP营销的短视:文化IP的商业化与庸俗化

IP营销是近年来备受追捧的一种营销方式。品牌通过与热门IP合作,试图借助IP的知名度和影响力来提升自身的品牌价值。然而,这种“IP营销”却往往沦为一种短视行为,不仅无法真正提升品牌价值,反而会损害IP本身的文化内涵。

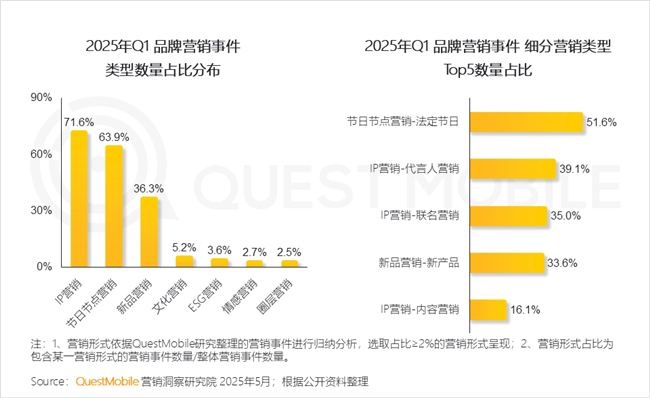

报告显示,Q1品牌营销呈现以IP和节日导向,IP合作与重点节日营销特征突出。电影《哪吒2》、AI工具DeepSeek等都成为品牌营销的切入点。

与热门IP的合作,固然能够给品牌带来一时的热度,但如果品牌自身的文化内涵与IP不符,或者品牌只是简单地将IP形象印在产品上,而没有真正理解IP的文化价值,那么这种合作注定是失败的。

更令人担忧的是,一些品牌为了追求商业利益,不惜对IP进行过度商业化,甚至庸俗化,使得IP原有的文化内涵被扭曲和阉割。这种行为不仅损害了IP本身的价值,也伤害了粉丝的感情。

高管IP营销:个人崇拜与企业风险

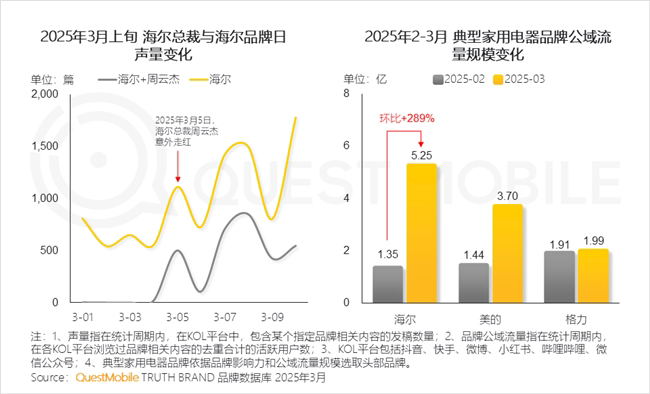

报告中提到,企业高管已成品牌IP营销的重要入口,快速抓取热度流量可为品牌带来积极有效的营销突破。海尔品牌在总裁意外走红后,积极跟进,围绕总裁IP进行矩阵式营销,有效带动了品牌影响力的提升。

然而,这种“高管IP营销”也存在着巨大的风险。将企业的命运与个人的形象捆绑在一起,一旦高管出现任何负面新闻,都将给企业带来巨大的损失。

更重要的是,过度强调高管的个人魅力,可能会导致企业内部出现个人崇拜,压制创新和批评的声音。这种企业文化,最终将阻碍企业的健康发展。

数字营销的道路,究竟该走向何方?流量固然重要,但品牌价值才是根本。只有真正理解用户需求,尊重用户体验,才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。过度依赖流量,只会迷失方向,最终沦为流量的奴隶。

典型行业洞察:繁荣背后的隐忧

QuestMobile的数据,如同给各行各业都涂上了一层玫瑰色,AIGC应用增速惊人、智能设备行业前景广阔、电商平台一片红火、出行服务市场复苏强劲……然而,当我们穿透这些光鲜的表面,却能发现各个行业都隐藏着各自的隐忧与挑战。这真的是一次普惠的繁荣,还是少数玩家的盛宴,多数参与者的挣扎?

移动视频:内容同质化与监管风险

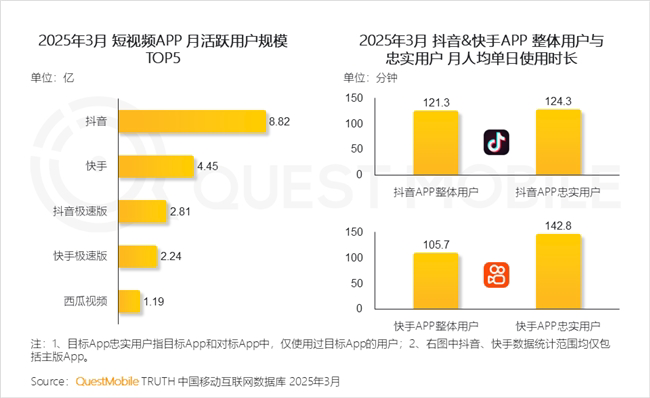

报告显示,短视频行业竞争的重点已经从用户规模扩张转向高粘性用户争夺,抖音和快手两大巨头持续优化推荐算法,丰富内容形式和类型。长视频平台则通过“长短结合”重构内容护城河。然而,在这种激烈的竞争之下,内容同质化的问题日益严重,低俗、媚俗的内容屡禁不止。

更为重要的是,移动视频行业面临着日益严格的监管。无论是短视频还是长视频,都需要遵守严格的内容审查制度。一旦出现违规内容,平台将面临巨额罚款,甚至被勒令整改。如何在内容创作和监管之间找到平衡,是移动视频行业面临的一大挑战。

移动购物:补贴大战与消费降级

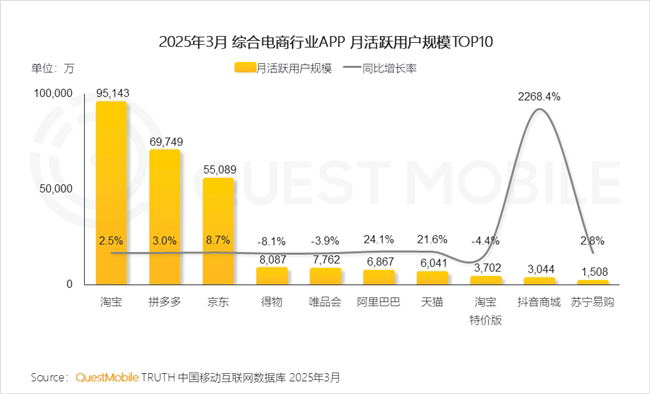

报告显示,各大电商平台借势加大营销力度,头部平台竞争愈发激烈,多平台用户网购需求更为突出。淘宝、拼多多、京东三大平台流量保持增长,抖音商城依托抖音庞大用户池,流量增幅惊人。

然而,这种繁荣的背后,却是激烈的价格战和补贴大战。为了争夺用户,各大电商平台纷纷推出各种优惠活动,甚至不惜亏本销售。这种恶性竞争,不仅损害了商家的利益,也扭曲了正常的市场秩序。

更为重要的是,在经济下行的大背景下,消费降级的趋势日益明显。用户更加注重性价比,对品牌忠诚度下降。电商平台如何应对消费降级,提供更加符合用户需求的产品和服务,是摆在它们面前的一道难题。

出行服务:垄断加剧与安全隐患

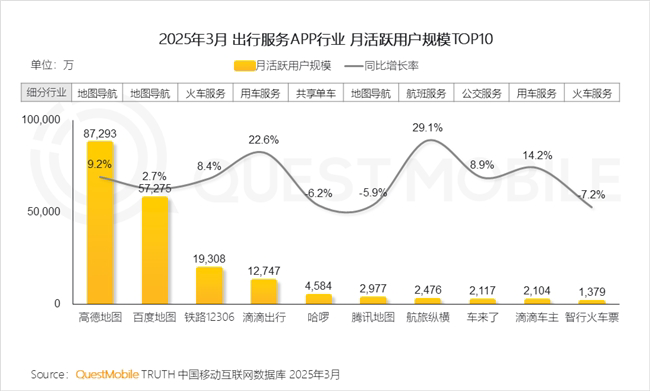

报告显示,春节假期推动出行服务市场流量攀升,高德地图以8.73亿的月活跃用户规模领跑出行服务APP行业。然而,在这种繁荣的背后,却是市场垄断的加剧和安全隐患的增加。

少数几家出行服务平台占据了绝大部分市场份额,对价格和服务拥有绝对的话语权。这种市场垄断,不仅损害了消费者的利益,也扼杀了创新和竞争。

更为重要的是,出行服务行业的安全问题日益突出。司机绕路、乱收费、性骚扰等事件屡见不鲜。出行服务平台如何加强安全管理,保障乘客的出行安全,是摆在它们面前的一项重要任务。

泛生活领域:虚假繁荣与泡沫风险

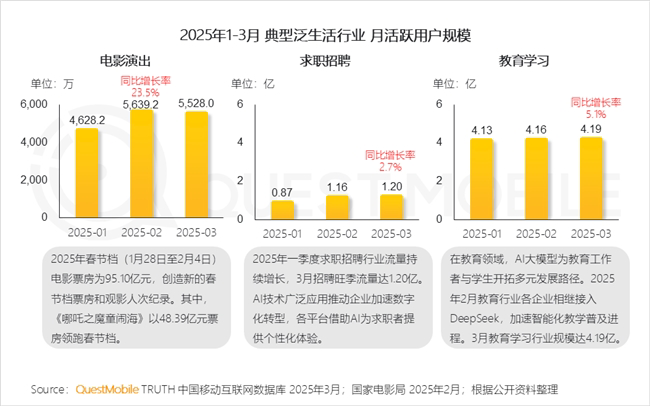

报告显示,2025年一季度泛生活领域活力迸发,春节档电影市场“黑马”影片强势崛起,求职招聘市场迎来旺季,教育学习领域加速智能化转型。然而,这种繁荣的背后,却隐藏着虚假繁荣和泡沫风险。

春节档电影市场,看似火爆,但票房收入却高度集中在少数几部影片身上。大量中小成本影片沦为炮灰,甚至无法上映。求职招聘市场,看似需求旺盛,但实际就业形势依然严峻,大量毕业生面临就业难题。教育学习领域,看似智能化转型加速,但AI技术在教育领域的应用依然存在诸多争议。

泛生活领域的繁荣,很大程度上是建立在透支未来的基础之上的。这种繁荣,能否持续?是否会引发泡沫风险?我们需要保持警惕,理性看待。

还没有评论,来说两句吧...