英可瑞业绩会藏雷:营收虚增,盈利堪忧,投资者需警惕

英可瑞(300713)业绩说明会:粉饰之下的焦虑与挣扎

英可瑞(300713)于2025年5月9日召开的业绩说明会,与其说是向投资者展示企业发展蓝图,不如说是一场精心策划的危机公关。通篇的“感谢关注”、“努力提升”等字眼,如同廉价的安慰剂,试图掩盖其深陷泥潭的经营困境。营收数据上的些许增长,并不能改变其盈利能力堪忧的窘境,反而更像是为了稳住投资者信心而上演的一出拙劣的戏码。

营收增长的背后:虚假繁荣还是真正复苏?

2025年一季度营收同比增长70.64%,乍看之下令人振奋。然而,细究之下,这一增长的含金量究竟有多少?是建立在牺牲利润率的基础之上?还是仅仅是昙花一现的虚假繁荣?在行业竞争日趋白热化的背景下,英可瑞能否持续保持这一增长势头,令人怀疑。更何况,如果营收的增长是以牺牲产品质量、降低售后服务为代价,那么这样的增长无疑是饮鸩止渴,最终只会加速企业的衰败。

投资者不应被这些表面光鲜的数据所迷惑,而应深入分析其背后的真实情况。例如,营收增长主要来源于哪些产品?这些产品的毛利率如何?是否存在大量应收账款?只有透过现象看到本质,才能对英可瑞的真实经营状况做出准确判断。

成本控制与毛利率提升:画饼充饥的自欺欺人

英可瑞声称采取了一系列成本控制措施,试图以此提升毛利率。然而,这些措施听起来更像是为了应付投资者而临时抱佛脚,缺乏长远的战略眼光和实际的操作性。所谓的“长期合作供应商”是否真的能够保证原材料价格的稳定?“规模化采购”是否会牺牲产品质量?这些问题都值得深入思考。

供应商压榨与规模化采购:饮鸩止渴的短视行为

依靠“协助供应商改进工艺”来降低成本,本质上是一种对上游供应商的压榨。这种做法短期内或许能带来一些利润,但长期来看,必然会损害与供应商的合作关系,甚至导致供应商倒闭,最终反噬自身。而“规模化采购”在降低成本的同时,往往会牺牲产品质量和个性化定制,导致产品同质化严重,难以满足客户的差异化需求。这种饮鸩止渴的做法,只会让英可瑞在低端市场泥潭中越陷越深。

研发投入与高附加值:空中楼阁式的自我安慰

英可瑞将提升毛利率的希望寄托于“加大核心技术研发,不断推出高附加值新产品”。然而,高附加值并非仅仅依靠研发投入就能实现,更需要对市场需求的精准把握、对用户痛点的深刻理解以及对产品设计的精益求精。如果研发方向与市场需求脱节,那么再多的研发投入也只是竹篮打水一场空。更何况,英可瑞在过去几年中持续亏损,是否有足够的资金和人才来支撑其高强度的研发投入,令人怀疑。这种空中楼阁式的自我安慰,只会让英可瑞在错误的道路上越走越远。

市场份额与竞争优势:自说自话的皇帝新装

英可瑞声称自己专注于新能源汽车充电、智能电网、智能制造装备等领域,并以此作为其市场定位和优势。然而,这种说法更像是一种笼统的概括,缺乏具体的市场数据和有力的竞争分析。在这些领域,英可瑞的市场份额究竟有多少?与竞争对手相比,其产品和服务的优势又在哪里?这些问题英可瑞并没有给出明确的答案,而是用一些空洞的描述来搪塞投资者。

技术优势:纸上谈兵的空中楼阁

英可瑞自诩为“国家高新技术企业”,并强调自身拥有“良好技术储备和可持续研发能力”。然而,技术优势并非一纸证书就能证明,更需要体现在产品的实际性能、客户的真实反馈以及市场的长期认可上。英可瑞的技术是否真的领先于竞争对手?其产品是否能够满足客户不断变化的需求?这些问题都悬而未决。如果技术优势仅仅停留在纸面上,那么所谓的“高新技术企业”也只是一个华而不实的空壳。

性价比与售后服务:廉价策略的饮鸩止渴

英可瑞将“产品性价比高、种类齐全,售后服务灵活高效且稳定可靠”作为其竞争优势。然而,性价比高往往意味着利润率低,而种类齐全则可能导致资源分散。如果英可瑞为了追求性价比而牺牲产品质量,为了追求种类齐全而忽视产品创新,那么这种所谓的竞争优势只会适得其反。更何况,售后服务的好坏并非自己说了算,而是取决于客户的真实体验。如果英可瑞的售后服务仅仅是表面文章,那么客户的差评将会迅速扩散,最终损害企业的声誉。

研发投入与盈利能力:南辕北辙的徒劳挣扎

英可瑞近三年研发费用呈现上升趋势,这本应是一个积极的信号,表明公司重视技术创新。然而,结合其持续亏损的财务状况来看,这种高投入更像是一种迫于无奈的挣扎,而非深思熟虑的战略选择。高额的研发投入是否真的转化为具有市场竞争力的产品?是否能够有效地提升公司的盈利能力?这些问题英可瑞并没有给出令人信服的答案。

研发费用上升:盲目投入的无底洞

研发投入固然重要,但盲目投入只会适得其反。如果研发方向与市场需求脱节,或者研发效率低下,那么再多的研发投入也只是白白浪费。英可瑞的研发投入是否经过了充分的市场调研和可行性分析?其研发团队是否拥有足够的创新能力和执行力?这些问题都令人担忧。在高额研发投入的背后,是否隐藏着管理上的漏洞和资源上的浪费?这值得我们深入思考。

创新成果:雷声大雨点小的虚张声势

英可瑞宣称其30KW/40KW高效低噪模块已完成小批量试制,并取得了相关认证。然而,小批量试制并不意味着能够顺利量产,取得认证也并不意味着能够赢得市场。这些所谓的“创新成果”是否真的具有颠覆性?是否能够解决客户的痛点?是否能够为公司带来可观的收入?这些问题都悬而未决。如果这些“创新成果”只是雷声大雨点小,那么高额的研发投入就只能打水漂,最终拖垮整个企业。

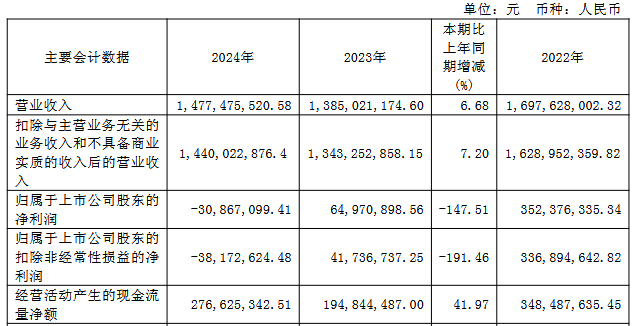

盈利水平:惨不忍睹的现实

英可瑞2024年度的财务数据可谓惨不忍睹:营业收入2.54亿元,归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润均为负数,且接近9000万元。这意味着,英可瑞不仅没有盈利,反而亏损严重,几乎将一年的营收亏掉了一半。这种糟糕的盈利状况,足以让任何一位理性的投资者感到担忧。

巨额亏损:无法掩盖的败局

面对如此巨额的亏损,英可瑞试图用营收增长来掩盖其经营上的失败。然而,在巨额亏损面前,营收增长显得苍白无力。更重要的是,持续亏损意味着企业正在消耗自身的资金储备,如果不能尽快扭亏为盈,最终将会面临破产的风险。英可瑞的巨额亏损,不仅暴露了其经营管理上的问题,也反映了其在市场竞争中的劣势。这种无法掩盖的败局,预示着英可瑞的未来充满了不确定性。

量产时间表与收入贡献:空头支票的自我麻痹

英可瑞声称30KW、40KW高效低噪模块已实现量产,并以此作为其扭转颓势的希望。然而,这种说法是否属实?量产规模究竟有多大?这些模块的良品率如何?这些问题英可瑞并没有给出明确的回答。更有甚者,英可瑞试图用2025年一季度营收同比增长70.64%来证明其量产的成功。然而,一季度的营收增长并不能代表全年的业绩,更不能证明其量产能够持续带来利润。这种空头支票式的承诺,只会让投资者感到失望。

量产谎言:掩盖颓势的遮羞布

在巨额亏损的背景下,英可瑞急于找到一个可以提振投资者信心的“亮点”,而所谓的“量产”就成为了其掩盖颓势的遮羞布。然而,如果量产的背后是粗制滥造、以次充好,那么这种“量产”只会加速企业的灭亡。投资者应该保持警惕,不要被英可瑞的“量产”谎言所迷惑,而要深入调查其产品的质量和市场反馈,才能做出明智的投资决策。

营收增长:昙花一现的假象

2025年一季度营收同比增长70.64%,这看似是一个令人振奋的消息。然而,这种增长是否具有可持续性?是否建立在牺牲利润率的基础之上?是否仅仅是竞争对手策略调整所带来的短期效应?这些问题都需要深入分析。如果营收增长只是昙花一现的假象,那么投资者不应盲目乐观,而要保持谨慎,避免被英可瑞的虚假繁荣所迷惑。

盈利增长点:虚无缥缈的海市蜃楼

英可瑞试图通过加大营销力度、紧抓市场需求、积极进行行业布局、持续加大研发投入、开展关键物料的多渠道供应、加强内控管理等一系列措施来寻找新的盈利增长点。然而,这些措施看似面面俱到,实则缺乏重点,更像是为了应付投资者而提出的空洞口号。在持续亏损的困境下,这些措施能否真正奏效?英可瑞能否找到真正具有可持续性的盈利增长点?令人怀疑。

营销渠道与市场布局:盲目扩张的风险

加大产品营销渠道及力度、紧抓市场需求、积极进行行业布局,这些措施看似合理,但如果缺乏精准的市场分析和有效的风险控制,盲目扩张只会导致资源浪费,甚至陷入恶性竞争。英可瑞是否对市场需求进行了充分的调研?其营销渠道是否具有足够的覆盖面和渗透力?其行业布局是否符合自身的优势和战略目标?这些问题都需要深入思考。如果盲目扩张,只会让英可瑞在错误的道路上越走越远。

内控管理与费用控制:治标不治本的徒劳

加强内控管理工作、严控费用支出,这些措施虽然重要,但如果不能从根本上解决经营模式和产品结构上的问题,那么这些措施也只是治标不治本。英可瑞的内控管理是否真正到位?其费用控制是否影响了产品的质量和服务的水平?其经营模式是否适应市场变化?其产品结构是否具有竞争力?这些问题都需要深入思考。如果仅仅依靠内控管理和费用控制,而忽视了根本性的问题,那么英可瑞的困境将难以改变。

组织文化、人才管理与资金状况:摇摇欲坠的基石

英可瑞试图用“求实、创新、互惠、共赢”的企业价值观和“技术领先、团队合作、一流服务、客户满意”的企业理念来标榜自身的组织文化。然而,在持续亏损、业绩下滑的现实面前,这些口号显得苍白无力,甚至带有讽刺意味。一个企业真正的组织文化,不是写在纸上的标语,而是体现在员工的行为和企业的决策中。英可瑞的组织文化是否真的能够支撑其长期发展?令人怀疑。

企业价值观与企业理念:空洞口号的自我标榜

“求实、创新、互惠、共赢”、“技术领先、团队合作、一流服务、客户满意”,这些企业价值观和企业理念听起来都很美好,但如果不能落实到实际行动中,就只是空洞的口号。英可瑞是否真的做到了“求实”?其创新是否真的具有价值?其“互惠”是否公平合理?其“一流服务”是否名副其实?其“客户满意”是否得到了客户的认可?这些问题都需要深入思考。如果仅仅依靠空洞的口号来标榜自身,那么英可瑞的组织文化将难以服众,甚至会引发员工的不满。

人才管理策略:画饼充饥的虚假激励

英可瑞声称建立了完善的绩效考核与激励约束制度,对高级管理人员进行股权激励,通过“识人才、育人才、重人才”方针选聘和培育人才,建立有吸引力的薪酬分配与激励机制,完善考核机制,还将加大骨干员工和储备干部培训。然而,在企业经营状况不佳的情况下,这些人才管理策略是否能够真正发挥作用?股权激励是否能够激励管理人员尽心尽力?有吸引力的薪酬分配是否能够吸引和留住优秀人才?完善的考核机制是否公平公正?加大骨干员工和储备干部培训是否能够提升员工的技能和素质?这些问题都需要深入思考。如果人才管理策略只是画饼充饥,那么英可瑞将难以吸引和留住优秀人才,更难以实现长期发展。

资金状况:捉襟见肘的窘境

在持续亏损的情况下,英可瑞的资金状况必然十分紧张。虽然公司声称将严格按照经营状况和发展战略,合理安排长期资金和短期资金的比例,确保资金的流动性和稳定性。然而,在资金紧张的情况下,如何保证资金的流动性和稳定性?如何满足日常运营的需要?如何进行必要的研发投入?如何应对突发风险?这些问题都十分棘手。英可瑞的资金状况是否真的能够支撑其长期发展?令人担忧。

行业对比:自欺欺人的掩耳盗铃

在被问及“你们行业本期整体业绩怎么样?你们跟其他公司比如何?”时,英可瑞顾左右而言他,只是简单地重复了其自身的财务数据,并建议投资者自行查阅其他上市公司的定期报告。这种避重就轻的回答,暴露出其不愿正面回应问题的态度,更暗示着其在行业竞争中处于劣势地位。真正的强者敢于直面挑战,敢于与其他公司进行比较,而不是试图用模棱两可的回答来蒙混过关。

避重就轻的诡辩

英可瑞的回答,与其说是一种回答,不如说是一种诡辩。它试图用自身的财务数据来掩盖其在行业竞争中的劣势,并试图将投资者引向其他上市公司,让他们自行去寻找答案。这种避重就轻的做法,不仅是对投资者不负责任,更是对自己不负责任。一个真正有担当的企业,应该敢于承认自身的不足,并积极寻求改进的方法,而不是试图用诡辩来掩盖真相。英可瑞的回答,暴露了其缺乏自信和担当的弱点。

行业前景:空中楼阁式的自我安慰

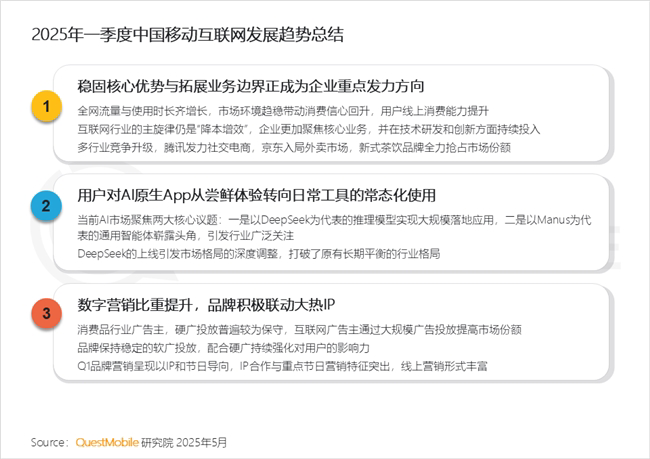

英可瑞试图用新能源汽车和电力行业的发展前景来为自身的前景背书。它引用了新能源汽车产销量的增长和电力行业的投资数据,试图以此来说明其所处行业具有良好的发展前景,从而增强投资者的信心。然而,行业前景良好并不意味着英可瑞就能从中受益。在激烈的市场竞争中,英可瑞能否抓住机遇,将其转化为自身的盈利增长点?这仍然是一个未知数。如果只是沉浸在行业前景的美好幻想中,而忽视了自身的不足,那么英可瑞最终只会错失良机。

新能源汽车与电力行业:虚假繁荣的泡沫

新能源汽车和电力行业虽然发展迅速,但也存在着一些不容忽视的问题。新能源汽车市场存在着补贴退坡、技术瓶颈、充电设施不足等问题,电力行业则面临着投资过热、产能过剩、电网智能化水平不高等挑战。这些问题都可能对英可瑞的发展产生不利影响。更重要的是,即使新能源汽车和电力行业持续发展,英可瑞也未必能够从中受益。如果其产品和技术不能适应市场需求,如果其营销和服务不能赢得客户认可,那么英可瑞最终只会成为行业发展的旁观者。因此,投资者不应被行业前景的虚假繁荣所迷惑,而要深入分析英可瑞的竞争力和发展潜力,才能做出明智的投资决策。

增长潜力:水中捞月的徒劳

英可瑞试图从内部和外部两个方面来阐述其未来的增长潜力。从内部来看,它强调其产品应用领域广泛,涵盖新能源汽车、电力、通信、冶金、化工、石油以及直流照明、激光设备等行业。从外部来看,它引用了新能源汽车销量增长的预测和电力行业的投资计划。然而,这些看似有利的因素,能否转化为英可瑞的实际增长,仍然存在很大的不确定性。如果内部管理不善,如果外部机遇把握不住,那么英可瑞的增长潜力终将只是水中捞月,徒劳无功。

内部因素:捉襟见肘的困境

英可瑞的产品应用领域广泛,这既是优势,也是劣势。优势在于可以分散风险,避免过度依赖单一市场。劣势在于可能导致资源分散,难以形成核心竞争力。在资金紧张的情况下,英可瑞是否有足够的资源来满足所有应用领域的客户需求?其产品和技术是否能够适应不同应用领域的特殊要求?这些问题都需要深入思考。如果内部管理不善,如果资源配置不合理,那么应用领域广泛的优势将难以发挥,反而会成为其发展的拖累。更何况,在持续亏损的情况下,英可瑞的内部管理已经捉襟见肘,难以支撑其长期发展。

外部因素:难以把握的机遇

新能源汽车销量增长和电力行业的投资计划,为英可瑞带来了机遇。然而,这些机遇并非唾手可得,而是需要付出巨大的努力才能把握。英可瑞是否具备足够的市场竞争力,能够从竞争对手中脱颖而出?其产品和技术是否能够满足市场需求的变化?其营销和服务是否能够赢得客户的认可?这些问题都至关重要。如果不能有效把握外部机遇,那么英可瑞最终只会与机遇擦肩而过,难以实现增长。

国际扩张:力不从心的挣扎

英可瑞表示非常重视海外市场,主要针对新能源汽车充电产品,并推出符合特定区域市场需求标准的产品。然而,在自身财务状况不佳、技术实力不强的情况下,其国际扩张计划显得力不从心。海外市场竞争激烈,需要大量的资金、技术和人才投入,而这些恰恰是英可瑞所缺乏的。在全球化的浪潮下,英可瑞能否在海外市场站稳脚跟,并取得成功?令人怀疑。

海外市场:遥不可及的梦想

英可瑞声称坚持走自主研发、技术创新的道路,以高质量的产品和服务进一步开拓国内外市场。然而,在技术创新方面,英可瑞的实力并不突出,其产品和服务也缺乏独特的竞争优势。在全球市场中,英可瑞需要面对来自各个国家和地区的强大竞争对手。在资金、技术、人才等方面都不占优势的情况下,英可瑞想要在海外市场取得成功,无疑是一个遥不可及的梦想。如果盲目扩张海外市场,只会加速其资金的消耗,最终导致其陷入更加困境。

回款周期:饮鸩止渴的风险

英可瑞承认针对新能源汽车客户的回款周期可能延长,并表示会制定严格的应收账款管理制度,审慎选择合作伙伴和客户,制定账期策略,加大催收力度,甚至采取法律手段。然而,这些措施能否真正解决回款周期延长的问题?在市场竞争激烈的情况下,英可瑞是否敢于得罪客户,坚持缩短回款周期?如果为了维持客户关系而放松回款管理,那么英可瑞最终只会陷入应收账款的泥潭,面临更大的资金风险。

应收账款管理:危机四伏的雷区

应收账款管理是企业经营中一个重要的环节,也是一个危机四伏的雷区。如果应收账款管理不善,不仅会影响企业的现金流,还会增加坏账风险,甚至导致企业破产。英可瑞声称会审慎选择合作伙伴和客户,制定账期策略,加大催收力度,甚至采取法律手段。然而,这些措施能否真正有效?在市场竞争激烈的情况下,英可瑞是否有足够的议价能力,能够与客户达成有利的回款协议?其催收力度是否能够真正奏效,避免坏账的发生?其法律手段是否能够及时有效地追回欠款?这些问题都充满了不确定性。如果应收账款管理不善,那么英可瑞将面临巨大的资金风险,甚至可能因此而走向衰败。

股份回购:敷衍塞责的托词

在被问及“在持续亏损状态下是否考虑通过股份回购维护中小投资者信心?”时,英可瑞的回答显得敷衍塞责。它只是简单地表示,如有相关计划,将严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务,并指定《证券时报》和巨潮资讯网站为信息披露媒体。这种官僚式的回答,暴露出其对中小投资者缺乏诚意,也暗示着其并不打算通过股份回购来维护投资者信心。股份回购是维护投资者信心的一种有效手段,但英可瑞却对此避而不谈,这无疑会让投资者感到失望。

信息披露:官僚主义的挡箭牌

指定《证券时报》和巨潮资讯网站为信息披露媒体,这只是履行法律法规的义务,并不能真正维护中小投资者的利益。中小投资者往往缺乏专业知识和信息渠道,难以及时获取和解读企业的信息披露。如果英可瑞真的想维护中小投资者的信心,就应该主动与投资者沟通,及时解答投资者的疑问,而不是将信息披露作为一种官僚主义的挡箭牌。英可瑞的回答,暴露出其对中小投资者缺乏重视,也缺乏维护投资者信心的诚意。

还没有评论,来说两句吧...